|

||

|---|---|---|

| 今回の製作もfoolsの自己責任でやっております。 これを見て製作されたものに関しての全ての責任は自己責任でよろしくお願いいたします。 参考までにどうぞ。 なお詳しくお知りになりたい方はBBSまで... DIYへ 1.濾過槽製作 2.飼育槽製作 3.おまけ |

||

・始まり 今回の製作の目的は以前より欲していた、ポリプテルス・レトロピンニスの飼育意欲に無性に駆られたことが一つの原因です。 現在我が家で稼動している水槽は120cm一本になりますので、その大型肉食魚がひしめく水槽へレトロピンニスを入れてしまうのは気が引けました(汗。 当初の計画としては、現在お蔵入りしている60cm規格ガラス水槽とレイシーRFG-60(上部フィルター)を引っ張り出して飼育を開始しようと思いましたが、 DIYに目覚めたfoolsとしては、何とかこのガラス水槽を使って自作OFシステムを構築できないものかと考えたのが始まりです。 もともとレトロピンニスを飼育したいという動機からの飼育環境増設でしたが、いつの間にか自作OFの方がメインとなってましたので、 今回はその製作記録になります。 ・方針 この製作にあたり、大きな方針をまず決めました。 それは、「家にあるものを使ってできるだけ低価格での製作」、というものです。 そもそもレトロピンニスは現在輸入量の少なさから価格が小型種にしてはかなりのもので、 その購入に資金を回したかったというのが一番の理由です。 それに自作という危険性もありましたので、既製品を買うより資金がかかり尚且つ既製品より安全性に劣っていては自作するだけ無駄な気もしますしね(汗。 ・主な材料 飼育槽 :60cm規格ガラス水槽(リサイクル) 濾過槽 :45×30×H30cmガラス水槽(リサイクル) ポンプ :レイシーP112S(リサイクル) 小物 :パンチングボード・シャワーパイプ・200Wヒーター&サーモスタット・水温計・エアーポンプ・照明(全てリサイクル) 水槽台資材 :コンパネ(リサイクル) 新たに購入したもの : 配管資材 :塩ビパイプVP13&25・各種バルブ等 水槽台資材 :2×4材約3メートル3本 断熱材 :カネライト約180×90cm ガラス穴あけ機材 :ダイアモンドコアドリル25mm&30mm その他 :アクリル板・アクリル接着剤・塩ビ接着剤・シリコンボンド等 抜けているところもありますが、以上で総額30,000円も行かないくらいです。 30,000でOFシステムができれば、かなりのお得感があると思いますが... |

||

| 濾過槽製作 | ||

|

||

| まずは今回製作予定のシステム図から。 濾過については全底面濾過?を採用。 狭いスペースでいかに効率よく濾過できるかと考えた結果採用しました。 まず飼育槽から流れてきた飼育水をウールボックスで物理濾過し、濾過槽へ流れ込みます。 その流れ込んだ飼育水が濾材の上から下へ流れ、 最下部でエアーリフトパイプより再度濾材の上部へ引き上げられ何度も濾過させるという構造。 図の通りの水流になればベストですね。 ポンプについては、全水量が約110リットルほどになりますので、 それを1時間に最低5回転する計算をして選びました。 流量計算方法としては、 まず全水量に回転数をかけます。 その数字を60分で割ってやると1分辺りの必要流量が算出されます。 今回の場合は、 全水量110リットル×5回転=550リットル 550リットル÷60分=約9.2リットル/min ということになります。 レイシーのP-112Sの性能は、流量は11〜13リットル/minですので計算上はOKということになります。 これに高さやパイプの抵抗などが加わりますので、 もう少し流量は落ちると思いますが、 何とかなる範囲ではないかと... この製作にはとある方のHPをかなり参考にさせていただきました。ありがとうございました。 |

||

| 濾過槽最下部へ設置するためのパンチングボードを製作. 既製品のパンチングボードはかなり高価なため自作を決意。 これが裏目に出ました。 まずはアクリル板を濾過槽の内寸にカットし、 後は電動ドリルで直径8mmの穴をひたすら開けるのみ。 ねっ。簡単でしょ...(汗。 この作業にほぼ4日取られましたね。 アクリル板に穴あけする際は、 あまり力をいれずにやらないと簡単に割れてしまいます。 全て穴あけ後水槽の角に当たる部分を面取りします。 そうすることにより水槽のシリコン部と接触せず見事にはまります。 |

|

|

|

濾過槽とポンプ室の仕切り版製作。 アクリル板をサイズにカットしてポンプをセットし、 ポンプとあたらない程度のところでシリコンボンドで固定します。 この仕切でポンプ室と濾過槽をある程度分けることにより、濾材の上から下への水流をほぼ完全なものにします。 下側はもちろん隙間を設け、そこからポンプ室へ流れ込むようになっています。 上部は水位が何らかの原因で上がった時にポンプ室へ流れ込めるように水槽の高さより少し低くしています。気休め程度ですが... |

|

|

左画像は濾過槽最下部の画像ですが、 パンチングボードを支える足のようなものです。 死水域を作らないため、切り込みを入れて飼育水を逃がしてやるようにしています。 右画像は仮設置。 この濾過槽で計算上約17〜18リットルの濾材を使用できます。 上部フィルターと外部フィルターを同時利用しても、 60cm水槽サイズだと多くて10リットルほどではないでしょうか?この点はさすがOFですよね。 |

|

|

左画像はエアリフトパイプの差込になります。 このソケットへ塩ビパイプを差込その中へエアーを送り込むわけです。 要は底面のパンチングボードの下の滞水をエアーの力でパイプ上部出口へ持ち上げるということです。 右画像はそのパイプへ差し込むエアストーンにエアチューブの棒状の物をつなげた物。 セット方法としては、下部のソケットより空気が漏れない高さに固定します。 |

|

|

画像はウールボックスです。 こちらの底面部のパンチングボードはレイシーの上部フィルターより部品どりしたものを利用。 側面はアクリル板をカットしたものです。 パンチングボードが塩ビ製のためアクリル、塩ビ接着剤ではうまく接着できなかったためシリコンボードで固定しています。 ウールにはキョーリン製3Dマットを利用。 これに付随してアクリル板で蓋も作成しています。 |

|

|

左画像はポンプ稼動時の水位。 右はポンプ停止時の水位。 このときの落水量の動画をblogへUPしておりますので、 参考までにどうぞ。 http://blogs.yahoo.co.jp/fools_wfaf/22793610.html |

|

|

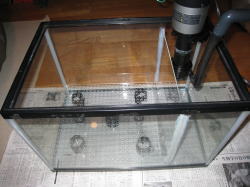

全セット後。 今回は低価格に抑えるため濾材に軽石を利用しています。 かなり長期間野ざらし状態で販売されていたせいか、 ほぼ半分が浮いた状態になっています。 これから水を吸って軽石内の空気が抜けていけば自然と下に落ちるでしょう。 画像ではわかりませんが、ポンプ・ウールボックス以外の場所にはアクリル板で蓋を作成し被せています。 その上に少し重量のあるエアポンプを置く為、コンパネにて台座を作りセットしています。 |

|